Kesadaran adalah matahari,

kesabaran adalah bumi,

keberanian menjadi cakrawala

dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.

Inilah penggalan sajak W.S Rendra berjudul “Paman Doblang” penghilang rasa malas sekaligus pembangkit upaya-upaya kemanusiaan dalam kehidupan saya. Sembilan tahun lalu saya merekam bait sajak itu dalam ingatan. Bersama sajak-sajaknya yang lain, saya merasa semakin banyak menimba ilmu kehidupan kepada si Burung Merak itu. Memang, mulanya saya saya kenali Sosok Pribadi Rendra pelan-pelan dari karya-karyanya, saya pahami dari sosoknya yang muncul ketika membaca puisi, dan saya pikirkan ketika proses kepenyairannya serta sajak-sajaknya menjadi bahan diskusi di komunitas.

Saya ingat waktu itu, di tahun 2009, W.S Rendra dibaca dari sisi posisinya diatara pelemik kebudayaan Lekra dan Manikebu yang dibahas dalam agenda diskusi minggu Masyarakat Bawah pohon. Ketika itu saya mulai berpikir lebih jauh tentang Rendra dan saya menuliskan beberapa pertanyaan terkait posisinya di Lekra dan Manikebu. Pertanyaan masih menjadi pertanyaan dalam buku harian saya. Sampai akhirnya, terdengar kabar bahwa W.S Rendra meninggalkan bangsa dan tanah air ini, tepatnya 9 Agustus 2009 lalu. Dan semua orang yang pernah mengenalnya dengan dekat mengenangnya.

Pengalaman demi pengalaman selanjutnya, setelah saya merasa bahwa pertemuan dengan W.S. Rendra tidak mungkin terjadi, maka saya mencoba lebih akrba lagi dengan sajak-sajaknya di atas panggung. “Doa di Jakarta”,“Sajak Pertermuan Mahasiswa”, “Sajak Sebatang Lisong” dan “Hai Ma!” menjadi teman saya di panggung dan setiap kali membacanyam saya merasakan kehadirannya. Dari sajak “Paman Doblang” dan beberapa sajak yang sering bacakan mengantarkan saya untuk memahami kerya-karyanya yang lain. Sampai akhirnya saya bisa menghatamkan berulang kali seluruh antoli puisinya.

Penyair kelahiran kampung Jeyengan, Solo pada hari kamis, 7 November 1935 pukul 5.05 petang itu mengajarkan pada saya bagaimana mengolah hidup sebagai manusia. Bahwa hidup kita tak lain dan tak bukan hanya untuk mengolah hidup dan kehidupan. Jadi bukan karena surga dan neraka.

Lahir dan besar dalam keluarga Katolik yang teguh dramawan bernama lengkap Willibrordus Surendra Bawana Rendra memberika banyak amunisi refleksi bagi bangsa Indonesia. Nyaris semua bidang kehidupan ia jamah. Sebagaimana yang terpotret dalam sajak-sajaknya. Orang-orang kecil, orang-orang kalah, orang-orang yang tersingkirkan karena nasib ia bela. Begitulah sikap Rendra. Hanya kepada kemanusiaan sikapnya tertautkan.

Penyair tanpa belenggu sekat-sekat angkatan ini, petama kali mempublikasikan puisinya pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya banyak menghiasi berbagai majalah, seperti, Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Ketika itu usianya terbilang masih muda, akan tetapi karena ketekunanannya dalam belajar dan membaca karya-karya sastra koleksi milik Ayahnya, bisa menulis dengan baik. Beberapa karyanya yang dimuat di tahun 50-an tersebut melahirkan satu antologi puisi yang terkenal dan menjadi pembahasan dalam kesustraan Indonesia pada masa itu yaitu “Balada Orang-Orang Tercinta (1957)”. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 60-an dan tahun 70-an yang kemudian melahirkan dua antologi lagi, pertama “Empat Kumpulan Sajak (1961)” dan “Blues Untuk Bonnie (1971)”.

Selain menulis puisi atau sajak, Rendra juga menulis naskah Drama yang dipentaskannya sendiri. Sejak di bangku SMP dia telah menuslis naskah drama, yang pertama adalah “Kaki Palsu” dan dipentaskan. Setelah memsuki Sekolah Lanjutan Atas dia melahirkan naskah Drama yang berjudul “Orang-Orang di Tikungan Jalan”, yang kemudian diterbitkan serta menjadi drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya di samping sajak-sajak-sajaknya yang digandrungi oleh orang banya orang.

Kemudian gairahnya untuk berkesenian dan mengasah bakat di dalam bidang tersebut dilanjutkan saat kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu cerpennya disiarkan di majalah seperti Mimbar Indonesia, Basis, Budaya Jaya dan Siasat. Kamudian karena beberapa persoalan yang muncul dalam diri Rendra, dia memutuskan untuk keluar dari UGM dan pindah ke American Academy of Dramatical Art, New York, Amerika Syarikat jalur beasiswa. Sekembalinya dari Amerika pada tahun 1967, jejaka yang tinggi semampai dan berambut panjang itu mendirikan bengkel teater di Yogyakarta yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya teater modern di Indonesia.

Pada tahun 70-an Rendra mengeluarkan kumpulan Sajak-Sajak Sepatu Tua. Dami. N. Toda mengatakan bahwa sajak-sajak Rendra pada waktu itu menampakkan wajah getir, mengadu keras, membela dan akhirnya mendakwa dengan berang dan agresif. Sikap penyair tak berubah, sama dengan batin Sajak “Masmur Mawar”, “Sajak-sajak Jalan Raya” atau “Sajak-sajak Sepatu Tua”, yakni memihak pada kemanusiaan yang terlantar, borokan, miskin, tersingkir dari dunia yang kejam dan angkuh. Penyar mendasarkan pembelaannya pada kesadaran dan keyakinan moral yang luhur, bahwa Tuhan adalah teman para papa dan terhina, bersama kejujuran dan kemurnian hati.

Pandangan Dami. N. Toda tersebut menunjukkan bahwa karya-karya Rendra mengandung nilai-nilai keagamaan yang sangat kental. Dimana pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an merupaka masa-masa transisi dalam kehidupan Rendra mencari kebenaran Tuhan yang sejati. Pada akhirnya, Islam menjadi agama yang memberikan makna hidup yang seutuhnya bagi Rendra. Hal tersebut banyak tercermin dalam karya-karyanya sesudahnya. Dalam hal ini, secara tegas A. Teeuw mengatakan bahwa jejak-jejak puisi sufi di Indonesia pada abad ke-20 tampak pada karya-karya Goenawan Moehammad, Sapardi Djoko Damono, Abdul Hadi W.M, dan Rendra.

Secara khusus, Teeuw memberi komentar terhadap karya Rendra dengan mengatakan bahwa karya-karya Rendra memperlihatkan hubungan langsung dengan tradisi mistik jawa. Dalam banyak hal, karya-karya Rendra memperlihatkan bahwa persatuan sejati dengan Tuhan merupakan tujuan akhir hidup manusia. Hal itu bisa dicapai melalui kesadaran diri di tengah-tengah sesama makhluk Tuhan seluruhnya. Teeuw juga menyatakan, di dalam bukunya Sastra Indonesia Modern II (1989), bahwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern Rendra tidak termasuk ke dalam salah satu angkatan atau kelompok seperti Angkatan 45, Angkatan 60-an, atau Angkatan 70-an Dari karya-karyanya terlihat bahwa ia mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri.

Pandangan lebih lanjut dikemukakan oleh Siti Chamamah Soeratno bahwa Rendra merupakan seorang seniman, penyair, dramawan, esais, tokoh emansipasi kemanusiaan, dan orang besar yang telah mengisi hidupnya untuk mewarnai kehidupan banyak orang demi memberikan kesadaran kolektif masyarakat dalam proses transformasi bangsa dan negara. Hal tersebut berdampak besar terhadap apresiasi dan antusiasme masyarakat pecinta budaya Ins\donesia, khususnya melewati karya-karya puisi dan drama serta esai-esainya, untuk lebih meningkatkan kreasi budayanya dalam bidang kehidupan. Pandangan ini dapat ditelusuri dari karya-karya Rendra baik berupa sajak, naskah drama/teater dan pidato-pidatonya.

Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Seorang Rendra mengalami perkembangan jiwa. Saat ini tidak ada lagi seorang Rendra yang “liar”. Namun, keberaniannya dalam mencipta sebuah karya masih tetap melekat kuat dalam dirinya. Kedalaman jiwanya dan perenungan-perenungannya semakin terasah tajam. Bentuk-bentuk komunikasi transenden sebagai perpektif dalam mengkritisi dan merenungi gejala alam membuat karya-karya Rendra terasa religius. Proses melihat, merasa, dan menggambarkan setiap gejala alam selalu diawali dengan proses Illahiyah terlebih dahulu sehingga menghasilkan suatu karya yang tajam, peka, dan benar-benar menyentuh lapisan bawah. Pengasahan-pengasahan yang terus-menerus dengan melalui banyak media membuat dirinya semakin dekat dan membuat dirinya menjadi hamba Tuhan yang terbaik.

Demikianlah pengalaman saya dalam memasuki sajak-sajak W.S. Rendra dan dunianya yang tentu tidak secara keseluruhan dapat saya masuki. Ada banyak sisi yang mesti kita baca dan kita amalkan dari karya-karyaRendra. Baik karyanya yang bernuansakan humaniora, idealismenya dalam menyuarakan kenyataan keseharian dalam balutan bahasa-bahasa “kemanusiaan”, seperti keadilan sosial, kemelaratan, dan kepicikan adalah suatu proses yang tidak terhenti darinya. Hal tersebut menjadikan karya-karyanya diterima masyarakat luas, universal, baik di Indonesia maupun di dunia.

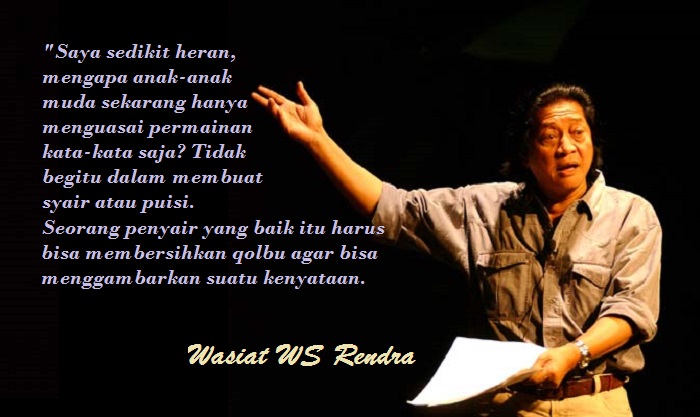

Sebagai penutup saya sarikan petikan pesan alm. Rendra di bawah ini:

“Saya sedikit heran, mengapa anak-anak muda sekarang hanya menguasai permainan kata-kata saja? Tidak begitu dalam membuat syair atau puisi. Seorang penyair yang baik itu harus bisa membersihkan qolbu agar bisa menggambarkan suatu kenyataan. Dalam membuat suatu karya sastra, puisi atau sajak, jika terlalu menitik beratkan pada permainan kata-kata, secara tidak langsung telah melakukan bahasa yang korup. Jadi, tidak hanya pemerintah atau pejabat yang dapat dikatakan “korup”, sastrawan dan penyair pun juga demikian.”

Penulis: Selendang Sulaiman

Tulisan asli: Pengatar Diskusi rutin Komunitas (Sastra) Rudal Yogyakarta, Sabtu 18 Mei 2013